Рефераты по биологии

Рефераты по экономике

Рефераты по москвоведению

Рефераты по экологии

Краткое содержание произведений

Рефераты по физкультуре и спорту

Топики по английскому языку

Рефераты по математике

Рефераты по музыке

Остальные рефераты

Рефераты по авиации и космонавтике

Рефераты по административному праву

Рефераты по безопасности жизнедеятельности

Рефераты по арбитражному процессу

Рефераты по архитектуре

Рефераты по астрономии

Рефераты по банковскому делу

Рефераты по биржевому делу

Рефераты по ботанике и сельскому хозяйству

Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту

Рефераты по валютным отношениям

Рефераты по ветеринарии

Рефераты для военной кафедры

Рефераты по географии

Рефераты по геодезии

Рефераты по геологии

Реферат: Структуры фундамента и локализация вулканизма Южной Камчатки

Реферат: Структуры фундамента и локализация вулканизма Южной Камчатки

Апрелков С.Е., Попруженко С.В., Богдан П.С., Касьянюк Е.Е.

На основе анализа комплекса геолого-геофизических и петрофизических данных рассмотрены особенности развития геологической структуры и истории вулканизма Южной Камчатки. Отмечено сложное зонально-блоковое строение основания четвертичных вулканов, показаны различия в их структурной позиции по отношению региональным структурным элементам Южной Камчатки.

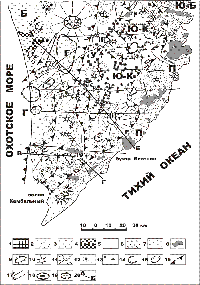

Рис. 1

Более двух третей территории Южной Камчатки сложено кайнозойскими вулканогенными и вулканогенно-осадочными образованиями, среди которых значительную роль играют четвертичные вулканиты. Ее региональная тектоническая позиция сложна и не находит однозначного толкования. Согласно представлениям, изложенным в "Геологии СССР", т.XXXI [8], она является южным продолжением Центрально-Камчатской структурно-фациальной зоны. Существует точка зрения, что данная территория представляет собой южное продолжение Центрально-Камчатского вулканического пояса (олигоцен-квартер) и сочленения его с Восточно-Камчатским плиоцен-четвертичным вулканическим поясом [4]. Некоторые исследователи рассматривают южную Камчатку как самостоятельную вулканическую зону [9].

В связи с широким развитием четвертичных, (в том числе и голоценовых) вулканитов, а также рыхлых отложений на юго-западе в расшифровке геологического строения региона существенную роль сыграли средне- и крупномасштабная гравиразведка и другие геофизические исследования (КМПВ, МОВ, электро- и магниторазведка). Результаты этих работ показали, что территория имеет более сложное, чем представлялось ранее строение, позволили уверенно выделить основные структуры, часть которых характерна только для Южной Камчатки, позволили охарактеризовать их строение и уточнить особенности локализации вулканизма, особенно поздне-неогенчетвертичных вулканических центров.

Рассматриваемая территория сложена образованиями двух структурных этажей: нижний (фундамент) представлен верхнемеловыми вулканогенно-кремнистыми (ирунейская свита) и терригенными, часто метаморфизированными породами (кихчикская серия); верхний - вулканогенно-осадочными и вулканогенными породами широкого возрастного диапазона (эоцен-антропоген) на востоке и преимущественно осадочными породами (олигоцен-антропоген) на западе. В связи с тем, что при изложении материала мы часто ссылаемся на данные гравиметрической съемки, полезно привести плотностные характеристики основных породных комплексов Южной Камчатки (табл.1,2). Сведения о плотности пород Голыгинского прогиба приведены по данным Крестовской скважины (3550м).

На основе анализа геологических и геофизических материалов выделяются следующие основные структуры (с запада на восток): Большерецкая плита, Голыгинский прогиб, Ункановичский горст, Южно-Камчатский прогиб и Прибрежный горст (Рис.1).

Структуры

БОЛЬШЕРЕЦКАЯ ПЛИТА располагается к западу от крупного щитового вулкана Большая Ипелька и прослеживается на суше на юг до нижнего течения р.Опала, на западе она уходит в акваторию Охотского моря. Как показали результаты сейсморазведочных работ (Усть-Большерецкий профиль КМПВ), структура имеет субплатформенное строение и, по-видимому, является составной частью Охотской эпимезозойской платформы, располагающейся, главным образом, в акватории одноименного моря [5,11]. На юго-востоке плита ограничена Голыгинским прогибом, на востоке имеет тектонический контакт со Срединным массивом матаморфических пород, на северо-востоке обрамляется Колпаковским кайнозойским прогибом. Гравитационное поле Большерецкой плиты отмечается относительно повышенным уровнем и спокойным характером. На профиле КМПВ четко прослеживаются две сейсмических границы 2,2 и 5,0-5,2 км/с. Первая скорость соответствует кровле миоценовых отложений, вторая - поверхности верхнемелового фундамента. На пенепленизированной поверхности верхнемеловых интенсивно дислоцированных терригенных отложений (кихчикская серия) трансгрессивно с угловым несогласием залегают миоцен-плиоценовые осадочные отложения, представленные ильинской и какертской свитой кавранской серии, а также плиоценовой энемтенской свитой. Мощность миоцен-плиоценового чехла изменяется от 200 м на востоке до 1000 м на западе. Породы осадочного чехла образуют моноклиналь, полого наклоненную к западу (5-10o). На общем фоне моноклинали выделяются небольшие также пологие антиклинальные и синклинальные перегибы. Отдельные малоинтенсивные максимумы поля силы тяжести в пределах плиты, по-видимому, отражают небольшие относительно поднятые блоки фундамента. В пределах одного из них пройдена скважина, которая вскрыла на глубине 534 м амфиболизированные габбро. Однако в магнитном поле они не отражаются, что, вероятно, свидетельствует о незначительных параметрах тела (дайка).

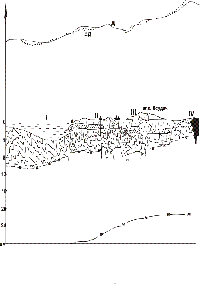

Рис. 2

ГОЛЫГИНСКИЙ ПРОГИБ является крупной структурой, довольно хорошо изученной в связи с нефтепоисковыми работами, по данным которых установлены границы прогиба, определены мощности и состав выполняющих его отложений. Голыгинский прогиб - структура, полностью компенсированная осадками мощностью до 4 км, простирается от вулкана Большая Ипелька на севере и уходящая на юго-запад в акваторию Охотского моря, и имеет на этом участке ширину 30-40 км. На юге, в Охотском море ширина его увеличивается почти вдвое. Здесь прогиб не имеет отчетливо очерченных западных границ с Большерецкой плитой, но известно, что на западе он ограничен банкой Лебедя [7], а на юго-западе его вероятным продолжением является Атласовский рифт [12]. Западная граница прогиба с Большерецкой плитой следится по плавному погружению поверхности докайнозойского фундамента, которая в пределах плиты находится на небольшой глубине 0,5-1,0 км. Восточная граница прогиба выражена морфологически, и примерно совпадает с границей Западно-Камчатской равнины и подножиями Голыгинских гор и возвышенностей, расположенных севернее. Она представляет собой четкий тектонический уступ, отраженный резкой гравитационной ступенью (Центрально-Камчатской, интенсивностью 3-4 мГал/км) субмеридионального - северо-восточного простирания, и столь же резким ступенчатым подъемом поверхности верхнемелового основания в бассейне р.Саван. На восточном борту прогиба, в зоне гравитационной ступени, сейсморазведочными работами установлены разрывы с амплитудой 700-800 м. Под влиянием широтных разломов, выраженных линиями корреляции деформаций изоаномал, тектоническое нарушение, ограничивающее прогиб с востока, образует два коленообразных (почти под прямым углом) изгиба с правосторонним смещением приблизительно на 15 км.

Асимметрия прогиба в соответствии с характером гравитационного поля проявлена совершенно отчетливо: западный борт его протяженный пологий, восточный - короткий крутой. Наиболее прогнутая часть прогиба тяготеет к восточному борту. Особенности строения прогиба хорошо отражают геоплотностные геолого-геофизические разрезы (рис.2 а,б).

При

сейсмическом профилировании отмечено, что граничная скорость по поверхности

основания меняется в широких пределах - 5,1-5,8 км/с. Это обстоятельство может

быть объяснено как изменением вещественного состава фундамента, так и

изменением степени метаморфизма. Фундамент сложен песчаниками, сланцами,

алевролитами, кремнистыми породами кихчикской серии верхнемелового возраста.

Сам прогиб выполнен туфогенно-осадочными породами олигоцен-плиоценового

возраста (воямпольская, кавранская серии, энемтенская свита) общей мощностью

3500-4000 м. Поле силы тяжести Голыгинского прогиба в отличие от поля ![]() g Большерецкой

плиты более дифференцировано. Здесь выделяются минимумы, отражающие наиболее

прогнутую часть прогиба, и серия максимумов, обусловленных антиклинальными

складками или магматическими телами. Так, крупный изометричный максимум силы

тяжести, приуроченный к привершинной части вулкана Большая Ипелька, явно

обусловлен субвулканическим телом основного-среднего состава. Тела долеритов,

андезитов закартированы в пределах максимума на поверхности. Такое же

происхождение имеет и максимум Малая Ипелька, локализующийся в пределах

одноименного позднемиоценового вулкана, на котором выделены субвулканические

тела андезито-дацитов. Магматическая природа обширного Опалинского максимума в

приустьевой части р.Опалы, сопровождающегося интенсивной положительной

магнитной аномалией (650

g Большерецкой

плиты более дифференцировано. Здесь выделяются минимумы, отражающие наиболее

прогнутую часть прогиба, и серия максимумов, обусловленных антиклинальными

складками или магматическими телами. Так, крупный изометричный максимум силы

тяжести, приуроченный к привершинной части вулкана Большая Ипелька, явно

обусловлен субвулканическим телом основного-среднего состава. Тела долеритов,

андезитов закартированы в пределах максимума на поверхности. Такое же

происхождение имеет и максимум Малая Ипелька, локализующийся в пределах

одноименного позднемиоценового вулкана, на котором выделены субвулканические

тела андезито-дацитов. Магматическая природа обширного Опалинского максимума в

приустьевой части р.Опалы, сопровождающегося интенсивной положительной

магнитной аномалией (650![]() ), однозначно установлена бурением

параметрической скважины. Этой скважиной в интервале глубин 1850-2400 м вскрыты

позднемеловые габбро-диориты, выше габбро-диоритов и вмещающих их терригенных

образований кихчикской серии (720-1850 м) вскрыты андезито-базальты, андезиты,

андезито-дациты, базальты, туфы, сопоставляемые с образованиями анавгайской

серии (олигоцен-миоцен). Они перекрыты осадочными отложениями вивентекской

свиты (миоцен). Предполагается, что вулканиты имеют фациальные переходы с

туфогенно-осадочными образованиями гакхинской (олигоцен) и утхолокской (миоцен)

свит. Хотя отложения ваямпольской, кавранской серий и энемтенской свиты

разделены размывами и небольшими несогласиями, они представляют образования

единого верхнего структурного этажа.

), однозначно установлена бурением

параметрической скважины. Этой скважиной в интервале глубин 1850-2400 м вскрыты

позднемеловые габбро-диориты, выше габбро-диоритов и вмещающих их терригенных

образований кихчикской серии (720-1850 м) вскрыты андезито-базальты, андезиты,

андезито-дациты, базальты, туфы, сопоставляемые с образованиями анавгайской

серии (олигоцен-миоцен). Они перекрыты осадочными отложениями вивентекской

свиты (миоцен). Предполагается, что вулканиты имеют фациальные переходы с

туфогенно-осадочными образованиями гакхинской (олигоцен) и утхолокской (миоцен)

свит. Хотя отложения ваямпольской, кавранской серий и энемтенской свиты

разделены размывами и небольшими несогласиями, они представляют образования

единого верхнего структурного этажа.

УНКАНОВИЧСКИЙ ГОРСТ - относительно узкое поднятие, прослеживающееся от бассейна р.Банная на севере до южной оконечности полуострова и разделяющее Голыгинский и Южно-Камчатский прогибы. Горст характеризуется повышенным уровнем силы тяжести и ограничен разломами. Восточная его граница имеет сложный рисунок, он разбит широтными разломами на блоки, из которых северный имеет северо-восточное простирание, а два южных - субмеридиональное.

Основание горста сложено вулканогенно-кремнистыми образованиями позднемелового возраста. Выходы этих пород, относимых к ирунейской свите (сантан-кампан), установлены на правобережье р.Банная. Кроме того, галька кремнистых пород отмечается в составе конгломератов алнейской серии по р.Лев.Саван. Верхний структурный этаж горста сложен вулканитами анавгайской и алнейской серий, плиоценовыми игнимбритами, а также четвертичными вулканогенными образованиями различного состава. Олигоцен-миоценовые вулканиты обнажаются на небольших участках на левобережье р.Паужетка, в окрестностях Курильского озера и северо-западнее вулкана Ксудач. Подавляющим развитием пользуются отложения алнейской серии, представленной широким спектром пород от базальтов до риолитов и туфогенно-осадочными породами и нижнечетвертичными базальтами, слагающими щитовидные вулканические постройки различной степени сохранности. Это палеовулканы Явинский (правобережье р.Озерная в нижнем течении), Западно-Кошелевский, озера Камбальное, Кошегочекский и др. В руинах этих вулканов отложения сохраняют первичное периклинальное залегание (5-10o).

Верхнемеловое вулканогенно-кремнистое основание, по данным широтного профиля КМПВ по линии берег Охотского моря - Курильское озеро залегает на глубине 1-2 км [9]. Надо отметить, что интенсивность гравитационного поля в пределах Ункановичского горста резко возрастает в южном направлении, причем самый южный блок горста, заключенный между долиной р.Озерная и Камбальным заливом по интенсивности сопоставим с прибрежной Тихоокеанской аномальной зоной силы тяжести, где, как показывают построенные модели геоплотностных разрезов, наблюдается заметный подъем геофизических разделов, в том числе и поверхности "М". Нельзя исключить влияние на уровень гравитационного поля и возможного изменения на данном участке вещественного состава фундамента, например, увеличения в его составе интрузивных тел офиолитового ряда - базитов, гипербазитов (рис.2 б).

ЮЖНО - КАМЧАТСКИЙ ПРОГИБ, с востока примыкающий к Ункановичскому горсту, выделен, в основном, по гравиметрическим данным. Прогиб прослеживается от юго-западных отрогов Ганальского хребта до южной оконечности полуострова и на востоке граничит с Прибрежным горстом. Ширина прогиба 30-40 км. Наиболее узким прогиб становится между вулканами Желтовский и Ильинский, а также между Кошелевским и Камбальным (не более 20 км). Юго-восточная граница прогиба более прямолинейна и выражена гравитационной ступенью северо-восточного простирания. Район прогиба с поверхности полностью закрыт четвертичными вулканическими постройками разного типа (щитовые и щитовидные вулканы, стратовулканы, шлаковые конусы и отдельные лавовые потоки), входящие в состав Восточно-Камчатского вулканического пояса, продолжение которого фиксируется на островах Большой Курильской гряды. Мозаичность гравитационного поля прогиба во многом обусловлена именно этим вулканогенным чехлом. Глубина залегания складчатого основания по расчетным данным составляет в среднем 3,5 км. В районе северного берега Курильского озера по данным широтного профиля КМПВ верхнемеловое основания погружено на глубину 4 км.

О составе отложений, выполняющих прогиб, можно судить по косвенным данным. Низы разреза сложены существенно осадочными породами олигоценового возраста мощностью 1500-2000 м. Основание этой толщи не вскрыто. Весьма вероятно, что Южно-Камчатский прогиб заложился еще в эоцене и охватывал Прибрежный горст. Об этом свидетельствуют алевролитовая толща с эоценовой фауной мощностью 200 м, закартированная в бухте Жировая [10], углисто-гравелитовая пачка эоценового возраста в северной части прогиба (бассейн р.Банная). В олигоцене же формируется вулканогенно-осадочная толща (рост островной дуги). Морские условия в прогибе сохранялись и в начале алнейского вулканизма. На это указывают пачки туфогенно-осадочных пород с фауной, характерной для кавранской серии, установленные среди вулканитов алнейской серии восточнее Курильского озера [14], тогда как окружающие поднятые структуры (Ункановичский, Прибрежный горсты) характеризовались субаэральным вулканизмом. Структурный план, близкий к современному, прогиб стал приобретать в конце миоцена-плиоцена с ростом Прибрежного горста, возникновение которого, в свою очередь, обусловлено заложением Курило-Камчатского глубоководного желоба.

В формировании прогиба, безусловно, в какой-то мере отразились вулканотектонические процессы. Так, южная часть прогиба, более известная как Паужетская депрессия, в поле силы тяжести отражена крупной относительно отрицательной аномальной зоной, форма которой грубо приближается к равнобедренному треугольнику со сторонами, совпадающими с долинами рек Озерная и Паужетка. В зоне выделяются два интенсивных минимума силы тяжести: один - в районе слияния рек Озерная и Паужетка, второй - в районе Курильского озера. По бортам депрессии местами обнажаются вулканогенно-осадочные породы анавгайской серии. Подобные же отложения вскрыты скважиной N1 в долине р.Паужетка. Сама же депрессия выполнена плиоцен-четвертичными вулканогенно-осадочными отложениями среднего и кислого состава.

Образование депрессии, вероятно, связано с мощными игнимбритообразующими извержениями в конце плиоцена.* Покровы игнимбритов риодацитового состава мощностью до 300 м широко распространены в Голыгинских горах, выходы их закартированы к востоку, западу и югу от депрессии, установлены они и в самой депрессии (190 м). Первичный объем игнимбритов по расчетам В.С.Шеймовича составлял около 400 км3 [1,13]. В результате выброса таких масс игнимбритов образовалась замкнутая гигантская кальдера, где в плиоцен-среднеплейстоценовое время в озерных условиях накопилось вулканогенно-осадочная толща контрастного, но преимущественного кислого состава мощностью 550 м, не имеющая аналогов за пределами депрессии. В поздние этапы развития (конец среднего - начало верхнего плейстоцена) в депрессии образовалось сводовое поднятие, в центральной части которого возникла меридиональная цепь вулканов Камбального хребта, замыкающаяся на юге голоценовым Камбальным вулканом .

В северо-восточном углу Паужетской депрессии находится Курильское озеро, которое, как это признано многими исследователями, имеет кальдерное происхождение. Его глубина составляет в среднем 300 м (почти на 200 м ниже уровня моря). К зеркалу озера приурочен эпицентр локального минимума силы тяжести. Как показывают детальные исследования, формирование кальдеры связано с грандиозными извержениями пемз кислого состава, происходившими в период 9500+40 - 7980 90 лет назад (абсолютные датировки по 14С). Залежи пемз мощностью до 120 м выполняют все речные долины, расположенные по периферии озера. Объем изверженных пемз оценивается в 22-25 км3 [9].

ПРИБРЕЖНЫЙ

ГОРСТ занимает узкую полосу тихоокеанского побережья юго- восточной Камчатки

(ширина 20 км). В северной половине он расширяется до 35 км. На северо-востоке

(бухта Вилючинская) он торцово сочленяется по одноименному разлому с

Южно-Быстринским блоком северо-западного простирания. Горст сложен

преимущественно осадочными и вулканогенно-осадочными отложениями олигоценового

возраста, прорванными в большинстве своем небольшими миоценовыми интрузиями

гранитоидов. На севере и юге горста (бухта Жировая, оз.Камбальное) отмечены

субаэральные вулканиты алнейской серии. Для горста в основном характерны

блоковые дислокации и обилие разрывных нарушений личного простирания, реже

наблюдаются пликативные структуры. Горст характеризуется интенсивным

положительным полем силы тяжести, уровень которого резко возрастает в сторону

Тихого океана. Однако, это не отражает какие-либо локальные особенности

геологического строения. Построенные геоплотностные разрезы показывают резкий

подъем в этом направлении глубинных геофизических разделов. Так, верхнемеловое

основание (![]() =2,72

г/см3) в северо-восточной части горста залегает на глубине менее

одного километра, а поверхность "М" - на глубине 22 км, в

юго-западной части горста верхнемеловой фундамент находится на глубине от 3 до

1 км, а поверхность "М" поднимается до 20 км.

=2,72

г/см3) в северо-восточной части горста залегает на глубине менее

одного километра, а поверхность "М" - на глубине 22 км, в

юго-западной части горста верхнемеловой фундамент находится на глубине от 3 до

1 км, а поверхность "М" поднимается до 20 км.

Особенности локализации вулканизма

Как видно из приведенной краткой характеристики основных структур, кайнозойский вулканизм проявился на всей рассматриваемой территории, за исключением Большерецкой плиты. Эта структура в палеогене и большей части миоцена являлась областью размыва, и лишь в конце миоцена и плиоцене испытала опускание.

В

эоцене заложился Южно-Камчатский прогиб, который захватывал и область

Прибрежного горста. В олигоцене возникает Голыгинский прогиб. Между этими

прогибами обособился Ункановичский горст, где в олигоцене вулканизм проходил в

субаэральных условиях, и продукты его поступали в окружающие прогибы. Весь

разрез отложений Голыгинского прогиба, представленный ваямпольской и кавранской

сериями, значительно обогащен вулканогенным материалом: обнаружены вулканиты

олигоцен-миоцена, (как уже сказано выше), и в самом прогибе. Андезиты,

андезито-базальты, дациты, туфы мощностью около 1000 м слагают конусовидную

постройку, отраженную Опалинским максимумом силы тяжести. Анализ

сейсморазведочных данных показал, что в миоцене при общем опускании Западной

Камчатки эта вулканическая постройка облекалась осадочными образованиями

верхней части ваямпольской и нижней части кавранской серий. Отрадненский

максимум ![]() g,

расположенный южнее Опалинского, также интенсивный, сопровождающийся

положительной магнитной аномалией, имеет меньшие размеры, но так же, вероятно,

магматическую природу. Пробуренная здесь структурная скважина глубиной 1201 м

вскрыла миоцен-плиоценовые осадочные отложения какертской, этолонской и

энемтенской свит. Вулканиты, а, возможно, и интрузию, (по аналогии с Опалинской

структурой облекания), следует ожидать на большей глубине.

g,

расположенный южнее Опалинского, также интенсивный, сопровождающийся

положительной магнитной аномалией, имеет меньшие размеры, но так же, вероятно,

магматическую природу. Пробуренная здесь структурная скважина глубиной 1201 м

вскрыла миоцен-плиоценовые осадочные отложения какертской, этолонской и

энемтенской свит. Вулканиты, а, возможно, и интрузию, (по аналогии с Опалинской

структурой облекания), следует ожидать на большей глубине.

Вулканизм в Южно-Камчатском прогибе в олигоцене-миоцене происходил в островодужных условиях: лавово-пирокластические образования преимущественно среднего состава сменяются фациально туфогенно-осадочными отложениями с морской фауной. В миоцене происходил и кислый вулканизм, однако, в связи с фрагментарностью выходов, условия его проявления остаются неясными. Олигоценовый-раннемиоценовый этап вулканизма завершается внедрением интрузивных тел гранитоидов (от габбро до гранитов) и формированием обширных полей вторичных кварцитов и пропилитов, с которыми связаны золотосеребряные, золотополиметаллические рудопроявления и месторождения.

Предкавранское время характеризовалось общим поднятием территории и небольшим перерывом в осадконакоплении. Конец миоцена-плиоцена - этап преимущественно субаэрального андезитобазальтового вулканизма, который наиболее интенсивно проявился в Ункановичском горсте и Южно-Камчатском прогибе. В последней структуре начало вулканизма происходило в морских условиях. Вулканические постройки этого этапа сложены лавами базальтов, андезитов, чередующихся с мощными пластами туфов и туфобрекчий, и туфогенно-осадочными породами с морской фауной в низах разреза, и представляли собой щитообразные стратовулканы. Эрозионные кальдеры этих вулканов диаметром до 10 км с четким периклинальным залеганием отложений нередко имеют хорошую сохранность (на палеовулканах в верховьях р.Жировая, Мутновская [6]).

В Южно-Камчатском прогибе большинство этих вулканических построек закрыто более молодыми вулканитами. В Голыгинском прогибе находится лишь один небольшой стратовулкан Мал.Ипелька с субвулканическими телами андезито-базальтов в привершинной части. Он сложен андезитами, андезито-базальтами, андезито-дацитами с пластами туфобрекчий, залегающими на отложениях этолонской свиты и, очевидно, одновозрастными с образованиями эрмановской свиты.

Древнечетвертичные базальтовые щитовидные вулканы нередко наследуют поздненеогеновые вулканические постройки и сосредоточены в основном в Южно-Камчатском прогибе и Ункановичском горсте. Древнечетвертичные базальты слагают и самостоятельные вулканические постройки: это, прежде всего, крупнейший щитовой вулкан Большая Ипелька (50 км в диаметре), по своим параметрам сопоставимый с вулканом Уксичан в Срединном хребте, и возникший на северном замыкании Голыгинского прогиба вулкан Иголки в Ункановичском горсте, и др. Поздненеоген - древнечетвертичные вулканы подобного типа широко распространены в Срединном и Козыревском хребтах Центральной Камчатки: Огонсиглы, Одьюка, Иракан, тот же Уксичан (унаследованные с позднего неогена), Кетепана, Бонгабти, Оччамо и др. (древнечетвертичные) [2].

В среднеплейстоценовое время на некоторых щитовых вулканах произошли извержения игнимбритов, в результате которых образовались крупные кальдеры - Опалинская и Гореловская.

Плейстоцен-голоценовые стратовулканы образуют почти непрерывную цепь северо-восточного простирания (Камбальный-Мутновский), которые часто наследуют древние вулканические центры, и, по-видимому, приурочены к длительно существующей региональной зоне растяжения в пределах Южно-Камчатского прогиба. Эти вулканы полностью отсутствуют в Прибрежном горсте, исключая Вилючинский вулкан, который возник на стыке Прибрежного горста и Южно-Быстринского блока. В Ункановичском горсте расположены единичные вулканы - это вулкан Опала на севере и Кошелевский массив на юге. Вулкан Опала занимает обособленное положение и возник у северной границы Опалинской кальдеры. Кошелевский вулканический массив имеет сложное строение и состоит из нескольких вулканических центров, которые в течение четвертичного времени последовательно смещались с запада на восток по широтному разлому: древнечетвертичный Западно-Кошелевский щитовидный вулкан, от которого сохранилась часть соммы (или уступа кальдеры) с востока перекрыт доледниковыми вулканитами Центрально-Кошелевских центров. Замыкает эту группу на востоке голоценовый конус высоты "1812". Протяженность массива в широтном направлении составляет более 20 км.

Своеобразную тектоническую позицию занимает цепь вулканов Камбального хребта. Она, вплотную примыкая к Кошелевскому массиву, ориентирована вкрест его простирания. Северную часть этой цепи составляют несколько доледниковых вулканических центров, замыкает ее на юге голоценовый вулкан Камбальный, на северо-восточном фланге доледниковых вулканов находится крупный голоценовый вулкан - экструзия Дикий Гребень (андезито-дациты, дациты). Довольно крупные тела такого же состава установлены и на самих вулканах. Обилие кислых вулканитов в районе Паужетской депрессии (экструзии, пемзы, игнимбриты, вулканогенно-осадочные отложения кислого состава, подстилающие вулканы Камбального хребта), а также многочисленные термальные источники свидетельствуют о существовании современного корового магматического очага кислого состава, что нами показано на рис.2 б.

На территории широко распространены продукты ареального базальтового вулканизма (шлаковые конусы, лавовые купола и потоки, маары). Часто наблюдаются эшелонированные цепи шлаковых конусов, которые трассируют молодые разрывы (зоны растяжения) и непрерывно прослеживаются с поднятых блоков Ункановичского горста в Южно-Камчатский прогиб. Другими словами, расположение цепей шлаковых конусов не контролируется структурами фундамента, хотя необходимо отметить, что много шлаковых конусов сосредоточено в зоне разлома, разграничивающего Ункановичский горст и Голыгинский прогиб.

Заложение этих и более древних вулканов - результат неоднократных встречных движений блока континентального склона Камчатки (включая Прибрежный горст) и Тихоокеанской океанической плиты.

Заключение

1. Фундаментом Южной Камчатки служат верхнемеловые вулканогенно-кремнистые и терригенные метаморфизованные интенсивно дислоцированные породы, взаимоотношения между которыми в рассматриваемом районе установить не представляется возможным. Терригенные образования верхнего мела отмечаются в обрамлении метаморфических пород проблематичного возраста в южной части Срединного хребта и вскрыты скважинами в основании Голыгинского прогиба, вулканогенно-кремнистые породы известны в Ганальском хребте и южнее - в бассейне рек Плотниковая и Банная. Первые являются отложениями континентального склона, вторые - относительно глубоководные океанические (эвгеосинклинальные). Их разделяет крупный разлом (грабен р.Быстрая), отраженный резкой интенсивной гравитационной ступенью, названной Центрально-Камчатской, так как она прослеживается из пределов Центрально-Камчатской депрессии.

2. Палеоцен характеризуется континентальными условиями. В эоцене закладывается обширный Южно- Камчатский прогиб, охватывающий всю восточную часть площади, а в олигоцене на юго-восточном краю Большерецкой плиты - Голыгинский прогиб, своеобразная структура растяжения, выклинивающаяся в районе вулкана Бол.Ипелька. В олигоцене на восточной части территории господствует островодужный вулканизм. Единичные постройки находились в Голыгинском прогибе, и полностью отсутствуют в пределах Большерецкой плиты. Вулканиты этого этапа по составу, возрасту, условиям образования сопоставимы с образованиями нижнего структурного яруса Центрально-Камчатского вулканического пояса, прослеживающегося до юга Корякского нагорья.

3. Субаэральный вулканизм, как и в Центральной Камчатке, проявился в конце миоцена - плиоцене. Вулканиты этого этапа сосредоточены в Южно - Камчатском прогибе и Ункановичском горсте. Единичные постройки отмечены в Голыгинском прогибе и Прибрежном горсте.

Вулканы фиксируют зоны растяжения, которые возникли в результате встречных движений блока континентального склона Южной Камчатки и Тихоокеанской океанической плиты на протяжении почти всего кайнозоя.

Список литературы

1. Апрелков С.Е. Игнимбриты Голыгинских гор // Тр. Лабор. вулканолог. 1961. Вып. 20. С. 92-96.

2. Апрелков С.Е. Геологическое картирование неоген-четвертичных вулканов Камчатки // Методика картирования вулканогенных формаций. М.: Наука. 1969. С 100-102.

3. Апрелков С.Е., Ежов Б.В., Оточкин В.В., Соколов В.А. Вулкано-тектоника Южной Камчатки // Бюлл. вулканол. ст. 1979. N 57. С. 72-78.

4. Апрелков С.Е., Жегалов Ю.В. О вулканических поясах Камчатки // Геотектоника. 1972. N 2. С. 102-109.

5. Апрелков С.Е., Ольшанская О..Н. Тектоническое районирование Ценральной и Южной Камчатки по геологическим и геофизическим данным // Тихоокеанская Геология. 1989. N 1. С. 53-66.

6. Апрелков С.Е., Шеймович В.С. Древний вулкан Юго - Восточной Камчатки с современными гидротермальными проявлениями // Бюлл. вулканол. ст. 1964. N 36. С. 60-65.

7. Васильев Б.И., Путинцев В.К. и др. Результаты датирования дна Охотского моря // Советская геология. 1984. N 2. С. 100-107.

8. Геология СССР. т. XXXI (Камчатка, Командорские и Курильские острова). М.: Недра, 1964. С.733.

9. Долгоживущий центр эндогенной активности Южной Камчатки (колл. авт.). М.: Наука, 1980. 170 с.

10. Лоншаков Е.А. Кайнозойские вулканогенные и вулканогенно-осадочные формации Южной Камчатки // Тихоокеанская Геология. 1982. N 6. С. 94-97.

11. Смирнов Л.М. Тектоника Западной Камчатки // Геотектоника. 1971. N 3. С. 104-117.

12. Уткин В.П. Горст-аккреционные системы, рифто-грабены и вулканоплутонические пояса Дальнего Востока. Ст. 3. Геодинамические модели синхронного формирования горст-аккреционных систем, рифто-грабенов // Тихоокеанская Геология. 1999. Т.18. N 6. С. 35-58.

13. Шеймович В.С. Роль и место игнимбритов в строении вулканогенных толщ кайнозоя Камчатки // Геология и геофизика. 1968. N 12. С. 47-55.

14. Шеймович В.С., Хромов В.Г., Гладикова В.М. О возрасте алнейской серии на юге Камчатки // Вопросы географии Камчатки. 1965. Вып. 3. С. 101-104.

Structure of basement and location of the South Kamchatka volcanism

Aprelkov S.E.1, Popruzhenko S.V.1, Bogdan P.S.2, Kas'aniuk E.E.2

1 Institute of volcanic Geology and Geochemistry RAS,

2 Elizovo Geophysical Expedition Natural Resources Ministry RAS

Based on analysis of the geologic-geophysical and petrological data we consider here development of the geological structure and history of the South Kamchatka volcanism. Complex zonal-block structure of basement of the Quaternary volcanoes and difference in their structural position with respect to the regional structural elements of South Kamchatka are demonstrated .